|

Trascrizione della conferenza del protopresbitero Costantino Stratigopulos, nel corso delle lezioni dвАЩiconografia delle Sante Icone ortodosse, tenuta venerd√ђ 25 novembre 2005.

Lezione IV

Analisi della teologia dellвАЩicona dellвАЩIncontro del nostro Signore Ges√є Cristo.

Continuiamo lвАЩanalisi teologica delle icone. Naturalmente, il livello di queste analisi, che ora conduciamo, √® unilaterale, e infatti parliamo di analisi della teologia dellвАЩicona. Le icone hanno in s√© altre chiavi di lettura, oltre allвАЩapproccio teologico. Un approccio molto interessante, che riguarda le proporzioni della stessa icone, √® quello che riguarda la geometria delle icone. Nelle prossime lezioni inizieremo a vedere lo вАЬequilibrioвАЭ dellвАЩicona. вАЬEquilibrio dellвАЩiconaвАЭ significa che lвАЩartista, senza saperlo (perci√≤ √® un artista: in lui √® istintivo), basa lвАЩicone in un deciso equilibrio geometrico. Vale a dire che, se prendo un centro, se per esempio parto dalla testa della Tuttasanta e traccio un triangolo in basso, vedo precisi equilibri. Se prendo lвАЩicona della Santa Trinit√† (dove i tre Angeli sono assisi alla mensa) e traccio un cerchio, vedr√≤ che non so dove √® esattamente il centro del cerchio sulla mensa, poich√© gli Angeli sono esattamente intorno, dentro il cerchio. EвАЩ la tecnica delle proporzioni, che possiedono i grandi artisti, perch√© questa tecnica possiede un equilibrio geometrico nascosto. Tempo fa, in un ateneo americano in cui si studia agiografia bizantina, √® stata condotta una speciale ricerca computerizzata sulle icone. Hanno cio√® sottoposto le icone al computer, le hanno studiate e hanno scoperto precisi equilibri geometrici. Noi che non siamo dotti e non siamo cos√ђ grandi artisti, ci aiutiamo conoscendo queste proporzioni. Questa √® la manifesta teologia dellвАЩarte e questi i manifesti equilibri che analizzeremo.

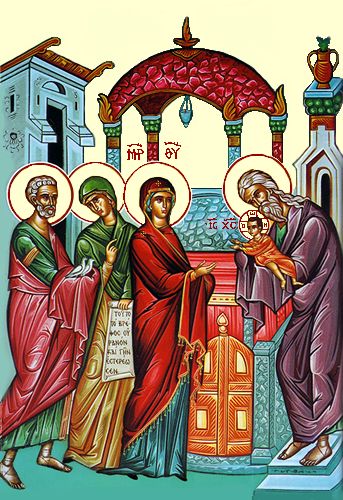

Vediamo lвАЩicona dellвАЩIncontro del Signore, dellвАЩAccoglienza del Signore nel tempio, dopo quaranta giorni dalla sua Nativit√†. NellвАЩunico tempio allora esistente, il tempio dei Giudei, il tempio di Salomone. La religione giudaica aveva soltanto un tempio. Finch√© Salomone non ebbe costruito tale tempio, non esisteva alcun tempio. Avevano semplicemente una tenda, sin dai tempi di Mos√®, la Tenda della Testimonianza, che custodiva tutti gli oggetti sacri. Vi avevano collocato le tavole della Legge, la manna, la verga (di Mos√®) e gli elementi sacri che possedevano. La portavano a spalle dicendo che essa era la Tenda della Testimonianza, dove pregavano. Quando Israele si stabilisce definitivamente nel suo luogo e fonda il regno (Salomone √® il terzo grande re), allora viene costruito il tempio di Salomone. Era lвАЩunico tempio dove si compissero le celebrazioni e i sacrifici: prima che ci fosse il tempio non potevano fare alcunch√©. E pi√є tardi, quando il tempio fu distrutto, quando gli Ebrei abbandonarono la loro terra per essere portati via prigionieri, quando furono in esilio e il tempio era distrutto, non si compivano pi√є pubbliche celebrazioni sacre, ma soltanto preghiere private. Gli Ebrei affrontarono due volte lвАЩesilio: lвАЩesilio in Babilonia e lвАЩesilio in Assiria. Infine, Cristo profetizz√≤ la distruzione del tempio di Salomone nellвАЩanno 67, dicendo che di quel tempio non sarebbe rimasta pietra su pietra. Nel 67 d.C. vi entr√≤ lвАЩesercito di Vespasiano e distrusse tutto. Gerusalemme fu assediata per tre anni e gli Ebrei resistettero tre anni. Passarono tragici momenti. Dapprima mangiarono tutti gli animali della citt√†, anche gatti e topi, e infine mangiarono persino i propri figli, pur di difendere la Citt√† Santa. Ma la citt√† cadde ed essi furono dispersi. Si tratta della storica diaspora di Israele in tutte le parti del mondo, durata sino al 1948, quando tornarono e fondarono lo Stato dвАЩIsraele. Da quellвАЩepoca al presente non hanno tempio (anche se hanno uno Stato, non hanno un tempio) e non si compiono funzioni sacre. Nessuna funzione. Fanno delle semplici azioni comunitarie, riunioni nelle sinagoghe, in memoria di quel che si compiva nel tempio. Per questo, ancor oggi il popolo dвАЩIsraele vuole fortemente che sia ricostruito il tempio di Salomone. Ma il tempio non pu√≤ essere ricostruito (esiste solo il Muro del pianto), perch√© sullвАЩarea del tempio di Salomone oggi si trova la moschea di Omar, un luogo di culto islamico che al momento funziona come museo ma che di fatto impedisce la possibilit√† di compiervi azioni di culto. Tutto il popolo dвАЩIsraele ha una grande aspettativa; lвАЩaspettativa dвАЩIsraele √® che quellвАЩarea possa essere utilizzata come tempio.

NellвАЩicona dellвАЩIncontro ci troviamo nellвАЩunico luogo di culto. A quel tempo si compivano azioni di culto. Cristo entra in un tempo in cui ancora esiste il tempio di Salomone. Ci troviamo dunque in questo tempio che вАУ come vediamo allвАЩapparenza esteriore вАУ ha un qualcosa della chiesa cristiana ortodossa. Vedete infatti che cвАЩ√® la balaustra come era nellвАЩ8¬∞\9¬∞ secolo; cвАЩ√® la santa mensa e cвАЩ√® il ciborio вАУ il вАЬcieloвАЭ, come era chiamato - che √® un elemento tipico dellвАЩarchitettura ortodossa. вАЬKivorionвАЭ significa baldacchino, copertura. Se andate in pellegrinaggio alla chiesa detta Cento-porte, a Paros, vedrete che il Santuario ha un ciborio. Dunque, questo tempio qui allвАЩapparenza ci ricorda una chiesa cristiana. EвАЩ molto giusto: il tempio di Salomone √® abolito e trasformato in chiesa cristiana, semplicemente perch√© la chiesa cambia il modo del sacrificio. Un tempo si compivano sacrifici di animali, ora si compie un sacrificio razionale. La vittima √® Cristo; compiamo una immolazione razionale. Offriamo in sacrificio i nostri cuori a Cristo. Dio vuole вАЬun cuore contrito e umiliatoвАЭ: вАЬMisericordia voglio e non sacrificiвАЭ, un cuore contrito. Questo tempio qui nellвАЩicona dellвАЩIncontro, √® dunque giustamente rappresentato come (un edificio) ortodosso, anche se quando vi entr√≤ Cristo era il tempio di Salomone. Qui infatti cвАЩ√® una trasfigurazione, perch√© vi entra lo stesso Cristo. E tutto √® rappresentato come una chiesa ortodossa. Osservate con attenzione questi cambiamenti; qui andiamo oltre alla storicit√† degli avvenimenti e penetriamo nella interpretazione degli avvenimenti. Come ho gi√† detto, noi non facciamo una analisi storica. Nelle icone noi facciamo teologia, al di sopra della storia. Perci√≤ √® molto giusto non rappresentare il tempio di Salomone cos√ђ come lo immaginiamo o come, allвАЩincirca, lo conosciamo. Abbiamo gli elementi di una chiesa cristiana, che conserva gli elementi antichi ma daвАЩ unвАЩaltra sensazione: non cвАЩ√® lвАЩaltare dove si immolavano gli animali; cвАЩ√® lвАЩaltare dove Cristo si immola, la Santa Mensa.

Dir√≤ anche poche parole sullo sfondo di questa icona, sullвАЩarchitettura. Ho gi√† detto della balaustra. In realt√†, dal primo al nono secolo, la balaustra era piuttosto bassa. Tra nono e decimo secolo, la balaustra diventa pi√є alta e si trasforma in quel che conosciamo come вАЬtemplonвАЭ, iconostasi. EвАЩ molto giusto: la nostra Chiesa sviluppa la propria architettura a misura della propria teologia. La teologia si evolve sempre, cresce. Crescita non significa abolizione del passato, ma arricchimento: sebbene noi viviamo nella storia del mondo, la Grazia del Santo Spirito viene a illuminare i cristiani, e noi cresciamo nella nostra teologia. Abbiamo cio√® una crescita della teologia. Non significa che aboliamo san Giovanni Crisostomo o san Gregorio il Teologo, che sono vissuti nel 4¬∞\5¬∞ secolo. Tutto quel che hanno detto √® interessante, grande, ma in seguito sono venuti altri Padri e hanno aggiunto altro. EвАЩ quel che ha detto Cristo ai suoi discepoli: вАЬQuando verr√† lo Spirito Santo, il Paraclito, egli vi guider√† alla verit√† tutta interaвАЭ. Chi non lo comprende - per esempio, un protestante вАУ chiede: вАЬVuol dire che Cristo non ha detto tutta la verit√†?вАЭ Cristo certamente ha detto tutta la verit√†, e non cвАЩ√® niente da aggiungere. La verit√† da lui detta, tuttavia noi la analizziamo con la Grazia del Santo Spirito, in misura delle nostre capacit√† cerebrali e razionali. I Padri esaminano a fondo lo stesso dato. Anche io, per esempio, quando leggo un documento, ho un certo approccio ermeneutico, ma quando lo rileggo, approfondisco la ricerca e vedo lo stesso documento in una luce diversa. Il testo divino, rivelato, acquista un significato sempre pi√є profondo. Questo √® вАЬcrescitaвАЭ della teologia; di conseguenza, il templon - lвАЩiconostasi - √® diventato pi√є alto, seguendo la вАЬcrescitaвАЭ della teologia.

Quale crescita della teologia? Un tempo, dopo il 10¬∞ secolo, ci si trov√≤ in una situazione che ha provocato le aspre contese dette вАЬesicasteвАЭ, partite da Salonicco con Gregorio Palamas, il quale ha posto una grande questione: come ci accostiamo a Dio? Siamo a lui vicini o lontani? Lo vediamo o non lo vediamo? Ora, Dio √® visibile e allo stesso tempo invisibile, vicino ma irraggiungibile. EвАЩ visibile nella misura in cui noi possiamo vederlo secondo la nostra natura, come possiamo vedere il sole. Fino al tanto che i nostri occhi possono sostenere senza bruciarsi, noi vediamo il sole, ma da quando cominciano a bruciare, non lo vediamo pi√є. Dio dunque lo vediamo e non lo vediamo. Vediamo nella misura che pu√≤ sostenere la nostra natura umana. Quel che di Dio non vediamo вАУ che la nostra natura umana non pu√≤ sostenere вАУ noi lo definiamo вАЬEssenzaвАЭ di Dio. Quel che di Dio possiamo invece vedere, che la nostra natura umana pu√≤ sostenere, lo chiamiamo вАЬEnergiaвАЭ di Dio. Attenzione: quando parliamo di вАЬEnergiaвАЭ non parliamo, per esempio, dellвАЩenergia elettrica. Parliamo di Dio stesso. Usiamo il termine вАЬEnergiaвАЭ di Dio per indicare quel che possiamo vedere di Dio, e quando invece diciamo вАЬEssenzaвАЭ di Dio, vogliamo indicare quel che non possiamo vedere di Dio. Abbiamo quindi una teologia dellвАЩEssenza e delle Energie, delle increate Energie di Dio, per distinguerle da ogni altra cosa [ndt: in italiano, per evitare equivoci, √® invalso lвАЩuso di tradurre Ousia con Essere ed Energhia con Atto]. Altro √® lвАЩenergia magnetica, lвАЩenergia elettrica, ecc. Solo Dio √® increato; quindi con вАЬEnergie increateвАЭ indichiamo Dio. EвАЩ un modo di esprimersi che si estende alla architettura della chiesa, dove il templon, lвАЩiconostasi, separa il Santuario dal tempio propriamente detto. Il Santuario rappresenta simbolicamente lвАЩEssenza di Dio, e ci√≤ che √® fuori dal Santuario rappresenta le Energie di Dio. Il visibile e lвАЩinvisibile; vedo e non vedo. Sono simbolismi. Osservate: quando la teologia cresce e assume una forma definitiva nel 13¬∞\14¬∞ secolo con Gregorio Palamas, si ha una вАЬcrescitaвАЭ dellвАЩiconostasi. Non √® una particolarit√† architettonica: la teologia guida la Chiesa a una certa evoluzione.

Inizialmente le chiese вАУ che chiamiamo вАЬbasilicheвАЭ вАУ erano in genere a una sola navata, come un corridoio in fondo al quale cвАЩera il Santuario. Bene: entri nellвАЩambiente di Dio e avanzi a trovare Dio, con un percorso, un movimento orizzontale. Con la crescita della teologia trinitaria, e specialmente della teologia della sublime condiscendenza di Cristo - in particolare, con il IV Concilio Ecumenico del 451 - ecco che contempliamo Cristo venire a incarnarsi per attrarre a s√© lвАЩuniverso. Vogliamo dunque rappresentare la venuta di Cristo, il Cristo che scende, e allora erigiamo la cupola. EвАЩ lвАЩabbraccio di Cristo che attira a s√©: egli discende e noi ascendiamo. CвАЩ√® un cammino verso Cristo e contemporaneamente una accoglienza da parte di Cristo. Ecco, nel 451 abbiamo la teologia dellвАЩIncarnazione, la Cristologia, e allвАЩincirca negli anni 532\8 viene costruita Santa Sofia, si erige la prima cupola della storia, come risultanza di quella teologia, come opera teologica dellвАЩimperatore Giustiniano. La Chiesa venera Giustiniano come santo; ha avuto un approccio teologico allвАЩiniziativa di costruire quel tempio.

Osserviamo adesso la santa Mensa. Sulla santa Mensa riposa sempre il Vangelo, nel posto dove un tempo si immolavano le vittime. Il Vangelo √® il Logos di Dio: sta sempre sulla santa Mensa, tranne che in un caso. Durante la divina Liturgia, prima del Grande Ingresso вАУ quando portiamo i preziosi Doni per essere consacrati вАУ noi mettiamo da parte il Vangelo. Al suo posto, in centro, mettiamo il pane e il vino che diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo. EвАЩ lвАЩunico momento in cui sulla santa Mensa non cвАЩ√® il Logos di Dio. EвАЩ molto giusto. Cristo, il Logos, viene a predicare e poi a essere immolato. La prima venuta la esprimiamo con lвАЩIngresso del Vangelo e la lettura del Vangelo. Tutto √® collegato ed √® teologia. Nella divina Liturgia si compie lвАЩIngresso con il Vangelo, che designa la predicazione del Logos. Dopo si compie lвАЩIngresso dei preziosi Doni, che esprime lвАЩimmolazione del Logos. Abbiamo quindi una вАЬliturgia della ParolaвАЭ e una вАЬliturgia dellвАЩimmolazioneвАЭ; quando si depongono i preziosi Doni, si sposta il Vangelo.

Fate attenzione a questo movimento liturgico. Entra lвАЩanziano Simeone, il quale prende nelle sue braccia il Cristo, al quarantesimo giorno dalla nascita, e lo solleva come una offerta da deporre sulla santa Mensa, per immolarlo. EвАЩ un esatto movimento liturgico. Vedete? LвАЩanziano Simeone, sacerdote, prende il Cristo bambino come una offerta dalle mani della Tuttasanta, per immolare Cristo sulla santa mensa, come fa di solito il sacerdote. Qui ci viene indicato che Cristo √® venuto per essere immolato. Non si pu√≤ fare questa icona in altro modo. I sacerdoti, quando celebrano, in chiesa, hanno un soprabito chiamato вАЬfelonionвАЭ, con cui coprono le mani, per significare che non hanno pi√є le proprie mani, che hanno prestato a Dio. LвАЩanziano Simeone prende Cristo e lo tiene a mani coperte poich√© non ha niente di suo da dire: far√† quel che Dio gli dir√†, prester√† servizio liturgico al Cristo.

Nella iconografia, il capo chinato indica lвАЩaccettazione dellвАЩavvenimento: lвАЩicona parla con i movimenti. LвАЩanziano Simeone attende nel tempio che giunga Cristo, per dire: вАЬOra, Sovrano, lasci che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parolaвАЭ.

NellвАЩicona vediamo la Tuttasanta, raffigurata con le tre stelline a otto raggi. Come vedete, la Tuttasanta ha una mano stesa e una coperta. Quella coperta √® la mano del servizio, quella stesa √® la mano dellвАЩaccettazione. Non √® soltanto la mano che offre Cristo, √® la mano dellвАЩaccettazione, dellвАЩaccoglimento del fatto. Presenta Cristo allвАЩimmolazione, accettando lвАЩavvenimento, poich√© solo per questo Cristo √® venuto nel mondo: per essere immolato.

Dietro troviamo la profetessa Anna, figlia di Fanu√ђl, come sottolinea lвАЩevangelista Luca, che conosceva molto bene gli avvenimenti della vita della Tuttasanta poich√© visse accanto alla Tuttasanta e apprese dalle sue labbra la sua storia. Ecco dunque la figlia di Fanu√ђl, detta profetessa, la quale anche essa attendeva di vedere il Cristo, e che √® raffigurata mentre indica col suo dito. I profeti indicano, e la profetessa Anna ha una mano coperta.

Dietro ancora, per ultimo, cвАЩ√® Giuseppe, il promesso sposo. Ancora diacono del mistero, come nellвАЩicona della Nativit√†. NellвАЩiconografia non rappresentiamo mai la вАЬSacra FamigliaвАЭ. Se ci fosse una qualche вАЬSacra FamigliaвАЭ, Giuseppe sarebbe insieme, accanto alla Tuttasanta, mentre qui √® dietro. Tutti prestano servizio a Cristo, non esiste una famiglia in s√©. Giuseppe √® nuovamente diacono del mistero, e infatti in mano ha due colombi. Secondo lвАЩuso giudaico, quando andava al tempio per presentare qualche offerta, una famiglia povera portava fior di farina e prodotti agricoli, per lo pi√є cereali. Qualche famiglia offriva animali per essere immolati, qualcuna poteva offrire due pulcini di colombi. Le due colombe rappresentano lвАЩAntico e il Nuovo Testamento.

Come vedete, il cielo ha come una curvatura, √® come una cupola che scende ad abbracciare lвАЩuniverso. LвАЩambiente √® di nuovo rappresentato come un esterno, allвАЩaperto, anche se ci troviamo dentro al tempio. NellвАЩiconografia ortodossia non cвАЩ√® mai un ambiente chiuso. Gli ambienti sono sempre aperti; siamo nella prospettiva dellвАЩEsodo: siamo sempre in cammino.

Entriamo dunque nella liturgia del Logos e dellвАЩImmolazione. Non √® mai permesso, nella Chiesa ortodossa, compiere la predicazione in alcun altro momento che dopo la lettura del Vangelo. Dopo la spiegazione del Vangelo passiamo al Sacrificio. NellвАЩora del Sacrificio, Cristo non ha predicato. EвАЩ del tutto errato, antiliturgico, non ortodosso, che il sacerdote faccia la predica in altri momenti della divina Liturgia. EвАЩ stato annunciato il Vangelo? Se ne faccia subito la spiegazione, e non dopo. Come si fa qualche volta al giorno dвАЩoggi, √® illogico: al momento in cui dobbiamo prepararci alla comunione, poco prima della divina comunione, il prete se ne esce con la predica! Non ha senso! Per quale motivo si fa cos√ђ? Per farci ascoltare dagli uomini. Perch√© dovrebbero ascoltare noi? Essi sono venuti per celebrare, per vivere la Chiesa di Cristo! La predica si deve fare prima. In quel momento cвАЩ√® poca gente? Non importa: noi dobbiamo celebrare la Liturgia, non fare discorsi. Se non conosciamo la teologia, non facciamo correttamente n√© Liturgia n√© iconografia.

Domanda: Come si dipinge lвАЩorecchio?

Risposta: Prendendo come misura base la testa, tutto il corpo √® otto volte la testa, come se il corpo fosse fatto di otto teste. Per quanto riguarda lвАЩorecchio, bisogna ricordare che вАЬudireвАЭ √® sinonimo di ascoltare e prestare attenzione, di comprendere e capire a fondo, di fare proprio e intendere, sentire con intelligenza, ecc., persino di вАЬvedereвАЭ. NellвАЩiconografia lвАЩorecchio indica la capacit√† che lвАЩuomo ha di вАЬvedereвАЭ a fondo i divini insegnamenti. Per questo, si dipinge sempre lвАЩorecchio вАУ o almeno si accenna, per esempio, il lobo вАУ anche se il personaggio ha il capo coperto o i capelli lunghi.

|